ウェビナーの成果は「方式選び」で大きく変わります。生配信型は双方向性と鮮度で強みがあり、録画型は再現性とスケールが魅力です。

本記事では、300回以上の企画・登壇経験をもとに、3方式の違いとメリット・デメリットを整理し、目的別の最適解を事例とともに解説します。初開催の方でも、読了後には自社に合う構成を自信を持って選べるはずです。

OTSUNAGI特製のウェビナー豪華5大特典を無料でプレゼントいたします!

✅2024年ウェビナー実態調査結果

✅ウェビナー企画書テンプレート

✅ウェビナー集客施策30選

✅ウェビナーが成功する条件9,000文字

✅ウェビナー自動企画 _OTSUNAGI GPTs

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

なお、本記事の内容は下記の動画でも解説しております。併せてご活用ください。

ウェビナーとは

ウェビナーは、Web × セミナーの造語で、インターネット経由で実施するオンラインのセミナー施策です。会場手配や移動を伴わず、1対Nで情報提供でき、資料投影・デモ・質疑応答までオンライン上で完結します。

従来は会場で行っていた大規模講演会、会社説明、社員教育、商品紹介などを、Web上で再現・拡張できる点が特長です。

配信システムやライセンスによって参加可能人数は異なります。Zoomウェビナーなどを用いれば、約1万人といった大規模配信にも対応できます。

※プランや契約内容により、上限は変動します。

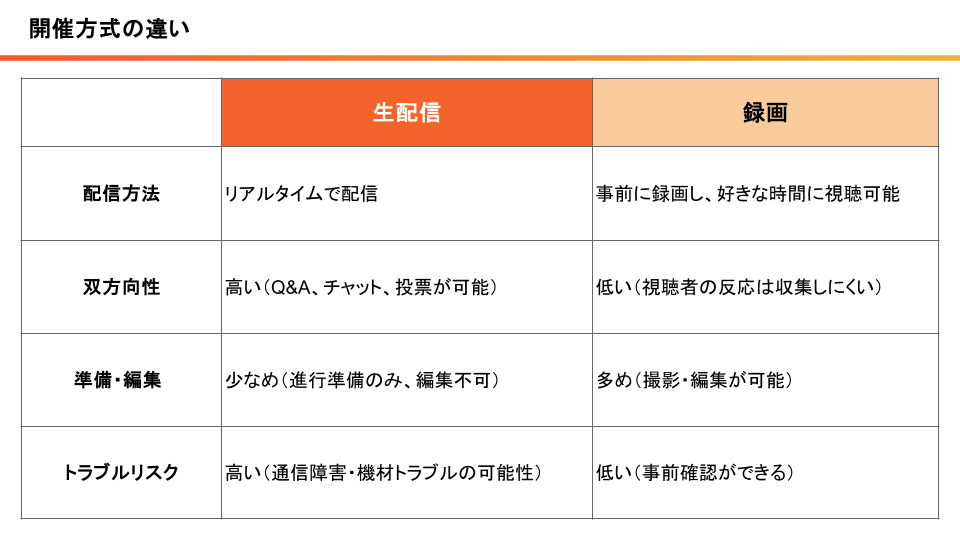

生配信と録画の基本的な違い

ウェビナーの配信方式は大きく生配信と録画配信に分かれます。

生配信は指定日時にリアルタイムで進行し、その場で質問に回答できるため双方向性が高いです。一方で、録画配信は事前に収録した映像を視聴者の都合に合わせて、あるいは主催側が設定したタイミングで届けますので、視聴の自由度に優れる反面、その瞬間に登壇者が質問に応答することは難しく、双方向性は相対的に低下します。

また、特に注目したいのは準備・編集観点の違いです。近年は開催形式が多様化しており、生配信・録画配信どちらの方が準備が楽かは一概には言えません。

ご参考までに、筆者が初めて生放送のウェビナーを開催した時は、企画から資料作成、登壇までに15時間ほどかかりました。対して、動画編集を施した録画配信ウェビナーは、編集時間を加えると2倍以上の時間がかかりました。

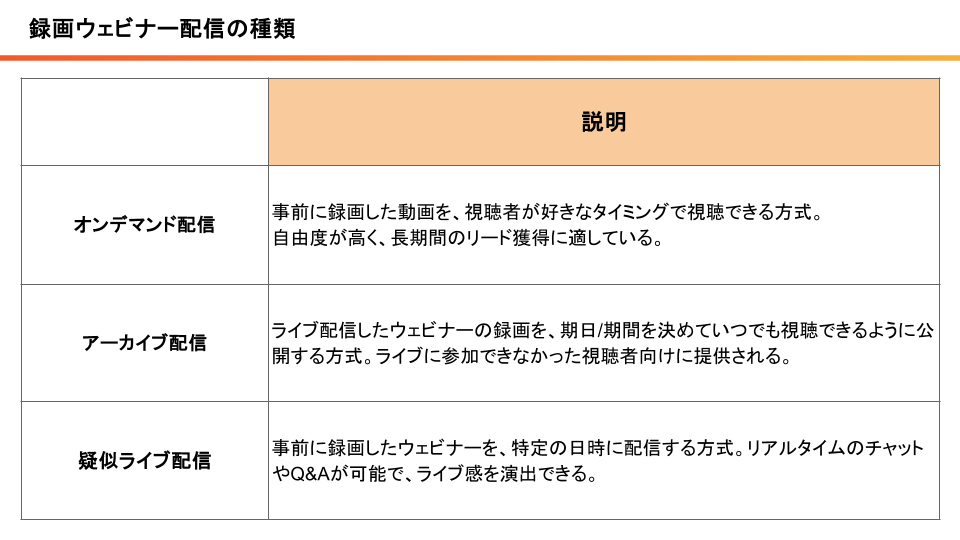

録画配信の3タイプ(オンデマンド/アーカイブ/疑似ライブ)の違い

録画配信は、オンデマンド、アーカイブ、疑似ライブの3つに分けられます。

オンデマンド配信は、視聴者が好きなタイミングで視聴できる方式です。自由度が高く、長期間にわたりリードを獲得し続ける目的に適しています。セミナーページに「いつでも視聴可能」と明記し、フォーム入力後に即視聴できる導線を整えるのが一般的です。

アーカイブ配信は、生配信の録画を期間限定で公開する方式で、当日参加できなかった方に見逃し視聴の機会をご提供します。

疑似ライブ配信は、事前収録した動画を特定日時に生配信のように配信する方式で、当日はチャットやQ&Aに対応しながらライブ感を演出できます。

生配信・録画配信のメリット・デメリット

生配信は、その場で寄せられた質問に即応できる双方向性と、登壇者の熱量が画面越しに伝わる臨場感が最大の強みです。タイムリーな情報をそのまま届けられるため、視聴者の納得感や信頼感が高まり、相談設定など次のアクションへつながりやすくなります。

一方で、配信事故や接続トラブルのリスクがあります。登壇者の話し方や間の取り方に依存する度合いも大きく、進行が単調だと視聴維持率が下がりやすい点に注意が必要です。加えて、Zoomなどの配信システムはアップデートが頻繁で、仕様変更が当日に影響する可能性もあるため、事前リハーサルとバックアップの準備が欠かせません。

録画配信は、事前収録した内容を編集できるため、登壇の技量に自信がない登壇者でも情報が伝わりやすいよう設計できることが利点です。尺の整理、不要部分のカット、テロップやBGMの付与によって完成度を安定させ、同じコンテンツを繰り返し活用することで運用コストを下げることができます。普遍的なテーマであれば一年以上の長期運用も見込め、必要なタイミングで何度でも配信できる再現性の高さも魅力です。

一方で、編集に踏み込むほど準備工数とコストが増えること、リアルタイムの質疑応答ができないことがデメリットです。また、トレンド依存の内容は時間の経過とともに鮮度が落ちやすく、情報更新のたびに取り直しが必要になります。

生配信・録画配信のポイント

ここでは、生配信・録画配信それぞれを成功させるためのポイントを解説します。

生配信のポイント

生配信を成功させるためのポイントは、以下の5つです。

- トレンドに乗った内容にする

- インタラクティブ性を取り入れる

- テクニカルな問題への対策準備

- 登壇者の技量を上げる

- 質疑応答への対応を事前に考えておく

まず、テーマ選定を時流に合わせることが重要です。トレンドに乗った内容は質問が自然と増え、登壇者がその場で的確に答えられれば満足度と信頼感が高まります。

配信中の満足度を上げるためには、投票やアンケートを取り入れて内容を微調整し、視聴者との双方向性を意識的に設計します。

また、技術面の備えも欠かせません。接続や視聴トラブルに即応できるよう、ホストと共同ホストを別環境で用意するなど、工夫が必要です。

成果に直結するのは、登壇者の技量です。同じ内容・台本でも、登壇者によって商談設定数が変わるため、登壇者は熱量や伝え方にこだわりましょう。

最後に、質疑応答への対応を事前に考えておくことも大切です。登壇に慣れていないと、質問に即座に回答できないことも想定されるため、想定質問と回答集を手元に置きます。とあるお客様は、約50問の想定Q&Aを準備していました。このレベルの事前準備をすれば、当日は安心です。

録画配信のポイント

生配信を成功させるためのポイントは、以下の4つです。

- 普遍的に変わらない内容にする

- いつ観ても伝わるか

- 録画だけで理解してもらう方法を考える

- 事前に編集内容を考えて企画・撮影をする

録画配信では、長期に使える普遍的なテーマを選ぶことが基本方針になります。いつ視聴されても理解が途切れないよう、構成を整え、説明の順序や抜けを企画段階で潰しておきましょう。

録画のみで理解を完結させることも忘れてはなりません。前提が無かったり、ステップが誤っていたりすると、理解していただけない可能性があるので要注意です。

完成形のイメージを先に描き、どこをカットし、どこにテロップやBGMを入れるかを決めてから撮影すると、編集がしやすく質も上がります。編集に工数をかけられない場合でも、冒頭と末尾、長い無音や言い直しの最小カットだけで見やすさは改善します。一方で編集に踏み込むほど準備時間は増えるため、資産化を前提とする考え方が合理的です。

生配信・録画配信の成功事例

ここでは、生配信・録画配信それぞれの弊社の成功事例を1つずつ解説します。

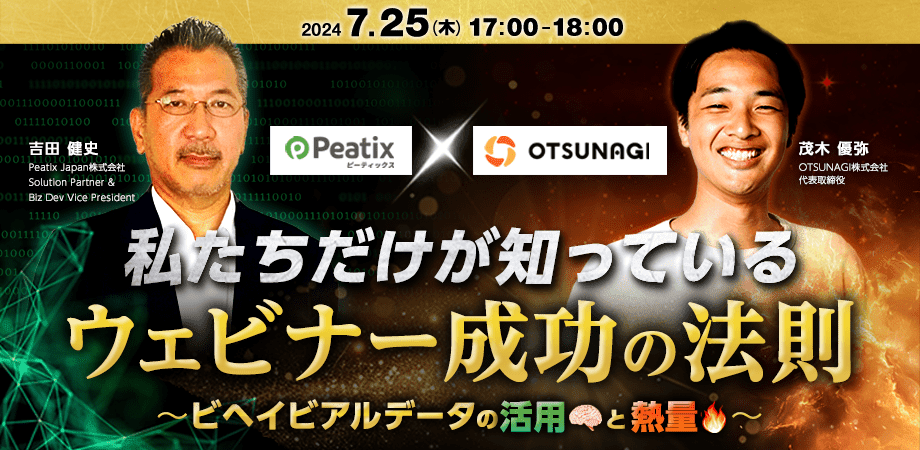

生配信の成功事例

共催形式で実施した生配信の討論型ウェビナーでは、両社が考える「ウェビナー成功の法則」をその場で互いに探り合い、視聴者の意見や疑問を受けて議論を深掘りする構成にしました。生放送型にした理由は、2社の意見に対し、視聴者の考え・意見を聞き、ディスカッションを行いたかったからです。

実際には、下記のような成果が生まれました。

- 申込人数:105人

- 参加者数:57人

- 参加率:54.3%

- アンケート回答数:26件

- アンケート回答率:45.6%

- 有効アンケート数:11件

- 有効アンケート率:42.3%

- 商談設定数:4件

- 商談設定率:7%

- 受注数:1件

一見、参加率やアンケート回答率は若干低いようにも思われますが、受注が1件創出されました。視聴者に対してその場で自分の意見を述べたり、深い議論を進めることが視聴者に評価された可能性があります。

その後のヒアリングでも「自分たちだけが知っている成功の法則」を語った点が強く刺さったという手応えが確認できました。生配信ならではの熱量が意思決定を後押しし、相談化から受注までの距離を縮められた好例です。

録画配信の成功事例

録画配信では、「案件化するウェビナー企画の作り方」という原理原則に根ざしたテーマを選定し、いつ視聴しても価値が変質しない普遍性を重視しました。

実際には、下記のような成果が生まれました。

- 集客:45名

- 満足度:100%

- 商談設定数:5件

- 平均商談設定率:11.4%

- 最高商談設定率:16.7%

実績としては、開催回によって商談設定率が最大で16.7%に達し、複数回の配信でも平均して10%前後を維持しました。録画ですので、開催タイミングを柔軟に設計でき、リソースの削減にもつながっています。

ウェビナー方式の選定方法

ウェビナー方式の選定方法は、目的・予算・視聴者のニーズによって変更しましょう。ここでは、おすすめの選定方法を4つご紹介します。

初開催の単独ウェビナーは生配信

初めて単独でウェビナーに取り組む場合は、生配信を中心に据える構成をおすすめします。初開催は注目が集まりやすく、集客数も多くなる傾向があります。リアルタイムの質問も増えるため、その場で回答し信頼を獲得できます。また、事後アンケートでは「次に聞きたい内容」など、生の声を収集しましょう。

トレンドに沿った内容は生配信

トレンドに沿った内容は、その場での質問数が多くなる傾向にあります。加えて、事前に撮影・動画編集をしていると遅れてしまうので、生放送で実施するようにしましょう。

認知拡大を目的とした共催ウェビナーは複数日程開催

複数日程開催にすることで、スケジュールが合わないから参加できない層を減らすことができ、集客数の増加に繋がります。

初めてのオンラインカンファレンスは擬似ライブ配信

大勢の方が登壇するウェビナーを生放送で行うと、当日の運営コストが非常に高いです。専門の会社に依頼するか、自社で開催する場合は擬似ライブ配信の形式にすることをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 録画配信だと満足度が下がりませんか。

A. 事前に録画であることを明示し、内容の質で期待値を上回れば満足度は十分に担保できます。視聴体験は編集で向上しますので、最低限のカットや要点テロップだけでも効果があります。

Q. 録画配信であることは告知すべきですか。

A. はい、明記を推奨します。視聴者の期待値が適切に整い、認識の齟齬を防げます。

Q. 録画配信は集客が弱くなりませんか。

A. 生配信と録画配信で、集客数が大きく変わることはありません。タイトルと提供価値の設計次第で、十分に集客が可能です。期日限定や配信回限定といった見せ方をすると、集まりやすくなります。

Q. 離脱率が低いのはどちらですか。

A. 傾向としては生配信です。ただし、どちらの方式でも、画面に目を戻してもらう仕掛けが重要です。

Q. 商談化しやすいのはどちらですか。

A. 企画によります。どちらの方式でも、商談化は可能です。

Q. アーカイブの公開期間はどのくらいが目安ですか。

A. ウェビナー開催日を起点として、一週間程度を目安に設定している企業が多いです。目標視聴数に合わせて柔軟に調整すると良いでしょう。

Q. 録画配信は必ず編集すべきですか。

A. 編集を推奨します。時間やコストが限られている場合でも、冒頭・末尾・長い無音の最小カットだけで質は上がります。費用対効果を考えながら、実行しましょう。

まとめ

ウェビナーの成果は、方式選びで大きく変わります。生配信は双方向性と鮮度に強く、関係構築や意思決定の後押しに有効です。一方で、録画配信は編集で伝達性を高め、動画を繰り返し使用することで、商談の機会を積み上げられます。

生配信・録画配信に良し悪しはなく、どちらも商談化は可能です。メリット・デメリットやポイント、事例を参考にしながら、自社に最適な方法を選択してください。

ウェビナー運営にお悩みの方や、成果を最大化したい方は、ぜひOTSUNAGI株式会社にご相談ください。OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。

「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。

OTSUNAGI特製のウェビナー豪華5大特典を無料でプレゼントいたします!

✅2024年ウェビナー実態調査結果

✅ウェビナー企画書テンプレート

✅ウェビナー集客施策30選

✅ウェビナーが成功する条件9,000文字

✅ウェビナー自動企画 _OTSUNAGI GPTs

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。