ウェビナーを担当する中で「ウェビナーをやっても相談につながらない」「どうやってナーチャリングすればいいのか分からない」「態度変容を起こす企画ってどう作るの?」と悩んだ経験はないでしょうか。

時間をかけて企画を作ったのに成果が出ず「もう二度とやりたくない」と感じた方も多いでしょう。

ウェビナーは、見込み顧客から30〜60分という貴重な時間を預かる施策です。その限られた時間の中で、いかに「この会社の話をもっと聞きたい」と感じてもらえるかが、成果を左右します。

私自身、これまで300回以上のウェビナー企画・登壇経験があり、50社以上の支援実績を通じて多くの失敗と成功を重ねてきました。本記事では、その経験をもとに、ウェビナーで成果を出すための「考え方」と「対応策」をお伝えします。

なお、本記事の内容は下記の動画でも解説しております。併せてご活用ください。

ナーチャリングの基礎知識とウェビナーの役割

ナーチャリングとは

ナーチャリングとは、見込み顧客を育てる活動を指します。

展示会や広告などで獲得したリードに対し、メールやDM、ウェビナーなどでアプローチを重ね、導入や契約に結びつける一連のプロセスです。

しかし、近年のBtoBにおける購買活動は明らかに長期化しています。担当者が自社に問い合わせをする時点で、すでに8割方の意思決定が終わっているというデータもあります。

つまり結果を左右するのは、問い合わせ以前に「この会社は信頼できそうだ」と感じてもらえているかです。

ウェビナーの2つの役割

ウェビナーの役割は大きく分けて2つあります。

- 役立つコンテンツで“第一想起”を取ること(例:「ウェビナーといえばこの会社」と想起される状態を作る。)

- 態度変容を起こし、次の行動(相談・比較検討)に進んでもらうこと

前者は中長期的な信頼形成を目的とし、ブランドの認知と専門性を高める役割を果たします。一方、後者は視聴者の心理を動かし、具体的なアクションにつなげるための仕組みです。

ウェビナーは、顧客の1時間をもらえる数少ない接点です。1時間という時間を活かして「この商品がいいかも」「一度話を聞いてみよう」と思ってもらうことを目指しましょう。

ウェビナーナーチャリングにおける企画の作り方

態度変容を起こすウェビナーを作るには「誰に」「何を伝え」「見終えたあとにどうなってほしいか」を明確にすることが重要です。目的を言語化し、視聴者の心理が動く構成を設計することで、自然と次の行動へつなげることができます。

コアターゲットを明確に設定する

「役立つコンテンツを作れば成果が出る」は半分正解で、半分間違いです。成果を出すには、“誰のどんな課題を解決するのか”を具体的に設計する必要があります。

私たちは、ウェビナーを企画する際、必ずコアターゲットを一人決めるようにしています。

例えば「◯◯株式会社の◯◯さん」のように、顔が思い浮かぶレベルまで細かく設定します。もし思い浮かばない場合は、セールス担当に話を聞く、過去の相談動画を見返す、実際の顧客との会話を通して課題の“解像度”を上げましょう。

コアターゲットが明確になるほど、ウェビナーの内容は的確になり、視聴者の共感を得やすくなります。

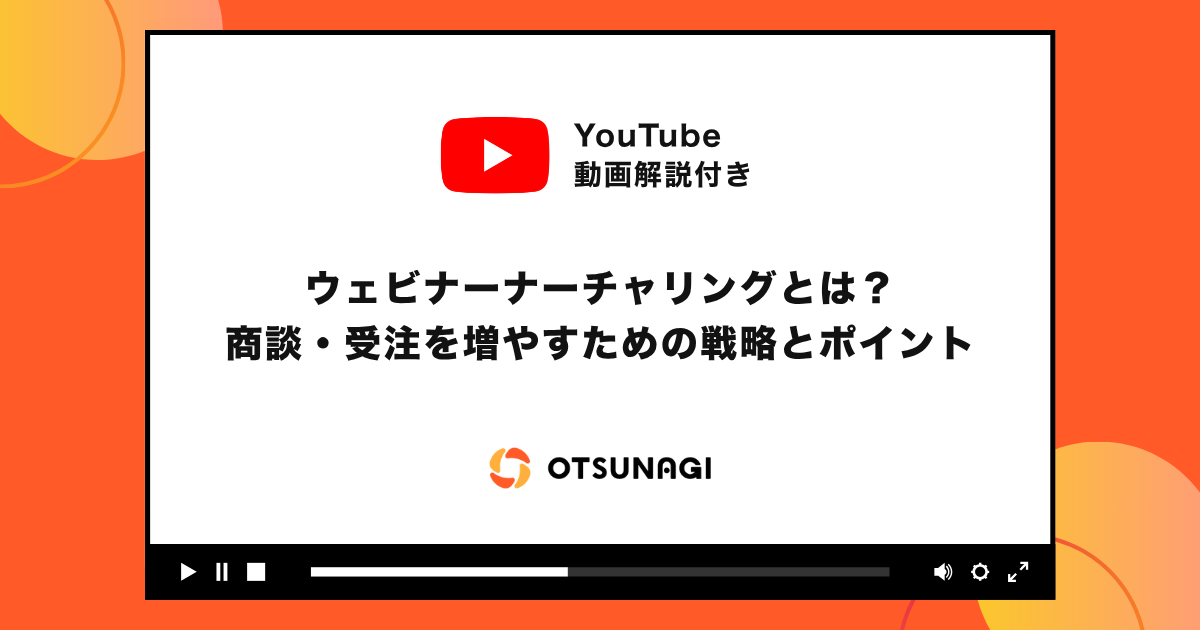

実際、私が「勝てるウェビナー戦略2023」という企画を作った際も、特定の相談者をイメージしながら構成した結果、過去最高の反応率を得ることができました。

成功の要因の一つは、自社の一次情報(リアルな成功・失敗体験)を届けたことです。華やかな成功話よりも、失敗を含めた情報の方が記憶に残ります。

カスタマージャーニーと「ゴール状態」の設定

ウェビナーは、顧客の検討段階(認知→興味→比較→導入)ごとに企画内容を変える必要があります。「どのフェーズの顧客に」「どんな変化を起こしたいのか」を明確にしなければ、態度変容は起きません。

企画段階で重要になるのが「ゴール状態」の設定です。ウェビナーを見終えたあと、参加者がどうなっていてほしいのかを明文化します。

例:

- ウェビナー施策の有効性を理解し、社内で提案してみようと思う

- ナーチャリングの全体像をつかみ、自社でも実践できる気がしている

ゴール状態を決めることで、内容の構成や登壇テーマが自然に決まるでしょう。

ゴールから逆算した構成設計

ウェビナーの構成は、ゴールから逆算して設計することが何より重要です。「このウェビナーを見終えたあと、視聴者にどうなってほしいのか」を明確にすることで、話す内容や構成の流れが自ずと定まり、伝えるべきメッセージがぶれなくなります。

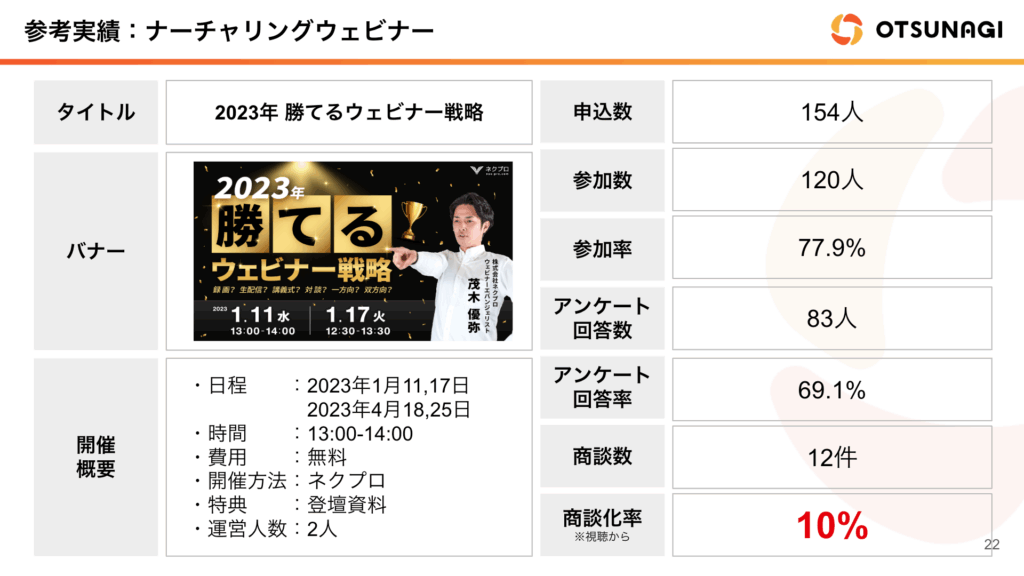

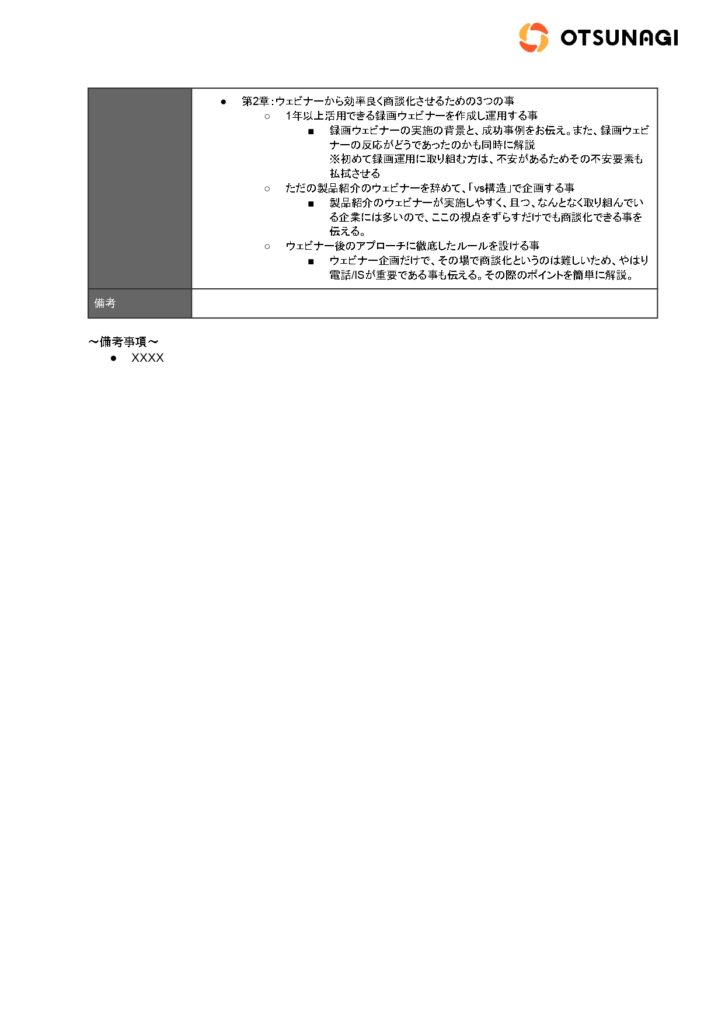

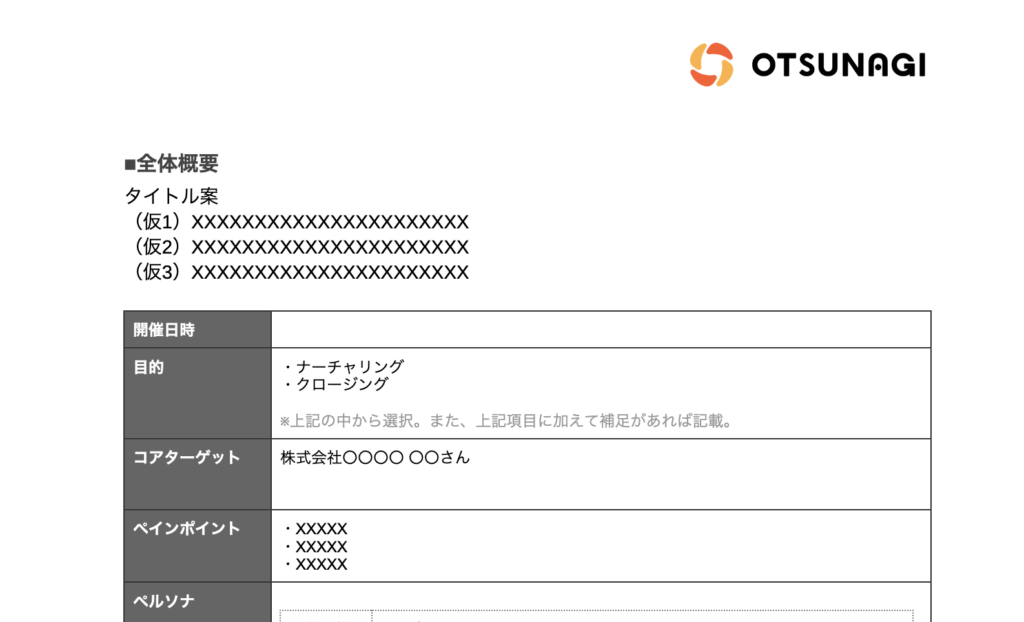

実際の企画書の例を見てみましょう。

ウェビナーで実現する「見込み客との接点の最大化」と「ナーチャリング」

- タイトル:「ウェビナーで実現する見込み客との接点最大化とナーチャリング」

- ターゲット:ハウスリストはあるが、適切なアプローチができていない担当者

- ゴール状態:ウェビナーという施策自体の有効性を理解する/ウェビナーでナーチャリングし、商談化させるポイントを理解する

ウェビナーの構成は、設定したゴールから逆算して設計することが重要です。本ウェビナーでは、ゴール達成のために以下のような構成を組み立てました。

- 第1章:ウェビナーの実態と有効性(調査データを用いた解説)

- 第2章:商談化を実現するための3つのノウハウ

あらかじめゴールを定義して構成を設計することで、視聴者の心理が「理解 → 納得 → 実践」へと自然に進み、態度変容を促す効果的なウェビナーになります。

ウェビナー企画の作り方を踏襲した、OTSUNAGI特製の企画書テンプレートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

ウェビナーナーチャリングで商談を生む3つのポイント

ウェビナーで態度変容を起こした後は、具体的な行動設計が成果を左右します。そこで、商談化を効率的に進めるために実践できる3つのノウハウを紹介します。

録画ウェビナーを資産化する

生配信だけで終わらせず、録画ウェビナーを再活用しましょう。フォームを設置してオンデマンド配信するだけで、1年以上リード獲得を続ける資産になります。

実際、ある企業では生放送しか行っていなかったところ、録画ウェビナーの運用を開始した結果、月間の相談件数が安定的に増加しました。

製品紹介から「VS構造」企画へ転換する

「製品紹介ウェビナー」は視聴者から敬遠されがちです。そこで有効なのが、自社製品と他社製品を比較しながら価値を伝える「VS構造」企画です。

例えば「なぜナーチャリングがうまくいかないのか?」という課題から始め、他社の一般的な手法との違いを示したうえで、最後に自社サービスでの解決策を提示します。

製品紹介の内容から比較検討の内容へと引き上げることで、視聴者の興味関心を高め、結果的に集客力の向上にもつながります。

ウェビナー後のアプローチをルール化する

最も成果を分けるのがウェビナー後の対応です。「良かった」で終わらせず、態度変容が起きた直後に接触することが重要です。

- 視聴翌日にインサイドセールスが電話をかける

- トーク内容はウェビナー内の印象的なポイントから始める

- 興味フェーズ別にテンプレート化する

アプローチのルールを明確化することで、商談化率が安定する傾向にあります。

まとめ

ウェビナーで成果を出すためには、態度変容を意図的に設計する視点が欠かせません。なんとなく開催するのではなく、次の3つを明確にすることが重要です。

- 誰に届けたいのか(コアターゲット)

- どのような状態になってほしいのか(ゴール設定)

- その後どのように行動してもらうのか(アプローチ設計)

3つを明確にすることで、ウェビナーは“単なるイベント”から“成果につながるナーチャリング施策”へと変化します。

成功も失敗もすべてが一次情報であり、蓄積すれば自社だけの貴重な資産になります。一つひとつの経験を次の改善に活かしながら、継続的に磨いていくことこそが、成果を生み続ける鍵です。

ウェビナー運営にお悩みの方や、成果を最大化したい方は、ぜひOTSUNAGI株式会社にご相談ください。OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。

「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。

ウェビナー企画の作り方を踏襲した、OTSUNAGI特製の企画書テンプレートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。