ウェビナーの準備を進める中で「集客に時間がかかった」「資料確認がギリギリ」「登壇者の調整が間に合わなかった」といった“想定外の遅れ”に悩む方は多いのではないでしょうか。

ウェビナーは当日の内容以上に、準備段階のスケジュール設計が成功を左右する施策です。どれほど良い企画でも、準備が遅れれば集客を逃し、当日の運営にも支障をきたします。

本記事では、300回以上の企画・登壇経験をもつ筆者が、遅れないためのスケジュール設計と運用のポイントを解説。単独開催・共催・ゲスト登壇の3パターン別に理想の進行スケジュールと注意点を紹介します。余裕を持った設計で、成果につながるウェビナー運営を実現しましょう。

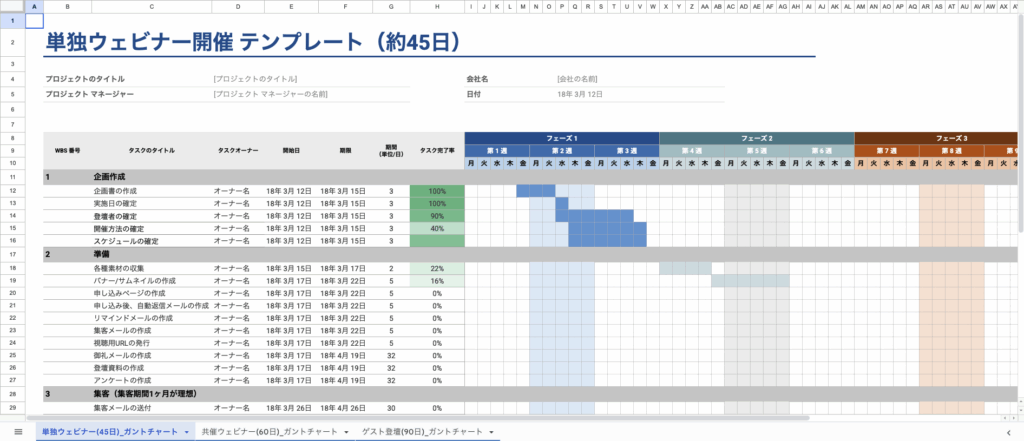

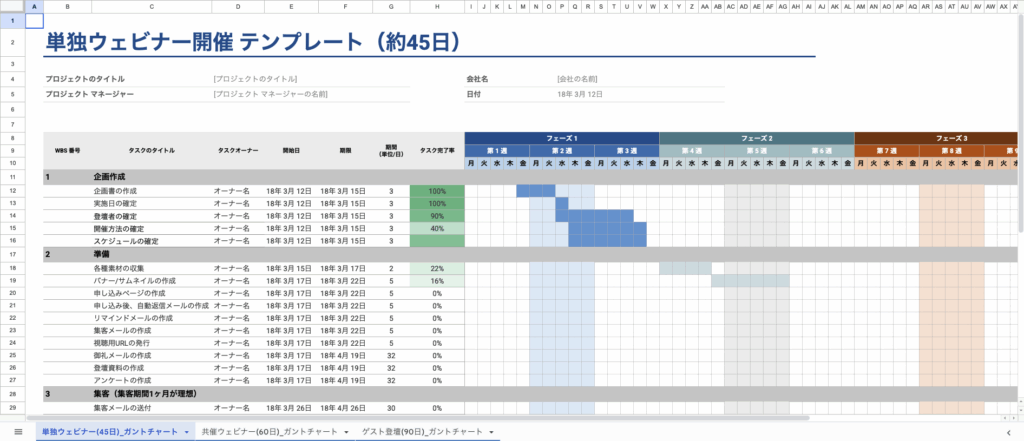

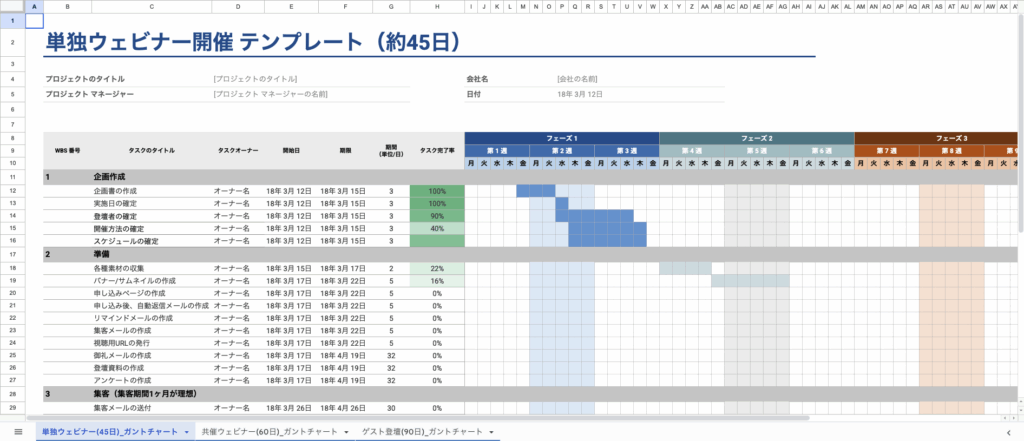

OTSUNAGI特製のウェビナーのWBSテンプレートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

なお、本記事の内容は下記の動画でも解説しております。併せてご活用ください。

なぜスケジュール設計が重要なのか

ウェビナーの成功は「当日の内容」だけでなく、準備段階の設計精度に大きく左右されます。特に、スケジュールを立てずに進めてしまうことは、最も多い失敗要因のひとつです。

そこで、ウェビナー運営においてスケジュール設計が重要な3つの理由を解説します。

理由①:集客成果は「準備期間の長さ」で決まる

ウェビナーは、告知期間がリード獲得数に直結する施策です。

テーマがどれほど魅力的でも、告知期間が短ければ見込み顧客に十分に情報が届かず、集客効果が大きく下がってしまいます。

実際「1〜2週間しか告知できず申込が伸びなかった」というケースは少なくありません。単に「集客力が弱かった」のではなく、スケジュール設計の段階で集客期間を確保していなかったことが原因の可能性が高いです。

スケジュール設計とは「この施策の成果を最大化するために、どれだけの準備期間が必要か」を可視化すること。ウェビナーにおいては、“期間設計”が成功の半分を決めるといっても過言ではありません。

理由②:関係者が多いからこそ「共通認識」が必要

ウェビナーは、登壇者・企画担当・配信設定担当・営業担当など、多くの関係者が関わる共同プロジェクトです。1人で完結する仕事ではありません。

スケジュールがないと「誰が・いつ・何をするのか」が曖昧になり、「依頼したのに進んでいない」「確認が遅れた」といったすれ違いが発生します。

一方で、明確なスケジュールを全員で共有していれば「現在どの工程にあるのか」「次に誰がアクションするのか」「修正対応にどの程度の余裕があるのか」がすぐに把握でき、プロジェクト全体がスムーズに進行します。

つまり、ウェビナー運営におけるスケジュール設計とは、関係者全員の“共通言語”をつくることなのです。

理由③:トラブルを「想定内」にできる

ウェビナーは、他のマーケティング施策に比べて突発的な修正や確認が発生しやすい特徴があります。

登壇者のスケジュール変更、LPの修正、配信ツールの不具合など、想定外の出来事はつきものです。

スケジュールを事前に可視化しておけば「どの工程が遅れてもリカバリーできるか」をすぐに判断できます。逆にスケジュールがなければ、どこに影響が出るのか分からず、全体が連鎖的に遅れてしまいます。

つまり、スケジュール設計とはリスクを“見える化”して、被害を最小限に抑える保険でもあるのです。

初めての開催時こそ「とりあえず動いてみる」ではなく、まずテンプレートをもとに全体像を描くことが大切です。自社の体制に合わせて微調整していけば、次第に自分たちの“勝ちパターン”が見えてきます。

以下のWBSテンプレートを活用しながら、ぜひ「スケジュールありきのウェビナー運営」を実践してみてください。

OTSUNAGI特製のウェビナーのWBSテンプレートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

パターン別で見るウェビナースケジュール例

ウェビナーの開催といっても、主催形態によって進行の難易度や必要期間は大きく異なります。

ここでは「単独開催」「共催」「ゲスト登壇」の3パターンに分けて、それぞれの理想的なスケジュールと注意すべきポイントを紹介します。

3つのパターンを比較すると、準備に必要な期間は以下の通りです。

| 形式 | 目安期間 | 主なリスク要因 | 対応のポイント |

| 単独開催 | 約45日 | 集客期間の不足 | 告知を1か月前に開始 |

| 共催 | 約60日 | 共催先の獲得/すり合わせ | 声かけ先の増加/打ち合わせを設ける事 |

| ゲスト登壇 | 約90日 | 企画と資料の整合性 | リハーサルを必ず実施 |

ウェビナーは、準備にかける時間を“贅沢に”取るほど成功率が上がる施策です。開催形式ごとに「最低限この期間は確保する」とルール化しておくことで、常に余裕を持ったスケジュール設計が可能になります。

単独開催ウェビナー

最もシンプルなのが、自社のみで行う単独開催ウェビナーです。単独開催の場合、企画から開催まで約45日間(1か月半)を目安に計画すると安定します。

スケジュールの基本構成は以下の6工程です。

- 企画立案

- バナー・サムネイルなど素材制作

- 集客(メルマガ・SNS・広告など)

- 事前準備(登壇練習・スライド調整など)

- 当日運営

- 事後フォロー(アンケート・特典送付・録画配信など)

特に重要なのが「集客期間の確保」です。最低でも2週間、理想は3〜4週間の告知期間を設けましょう。ウェビナーの集客は開始直後と開催直前に伸びやすいため、期間を短くすると本来得られる申込数を取りこぼしてしまいます。

また、社内リソースで完結できるとはいえ、バナー制作や配信設定を他部署に依頼するケースも多いため「依頼から初稿提出までに何日かかるか」を事前に確認しておくことがポイントです。

共催ウェビナー

次に、他社と合同で実施する共催ウェビナーです。共催ウェビナーでは、企画から開催まで約60日(2か月)を見込むのが安全です。

共催ウェビナーでは、自社単独の場合に加えて「共催先との調整」が発生します。例えば、以下のような社内調整とは別の“外部との合意形成”が必要になります。

- どの会社と共催するのかを決める

- 企画テーマや構成のすり合わせを行う

- 集客素材(LP・バナー・メール文)の内容を両社で確認する

特に注意したいのは「話す内容の方向性がずれる」リスクです。全体タイトルは共通でも、登壇者が自社商品の宣伝に寄りすぎてしまうと、ウェビナー全体の満足度が下がるケースがあります。

そのため、慣れないうちは「企画構成の段階」「資料完成後」の2回は打ち合わせを設け、お互いの発表内容を事前に確認するのがおすすめです。

また、共催相手への声かけから承諾までに2週間以上かかることも多いため、スケジュールの前半に“共催交渉期間”を必ず確保するようにしましょう。

ゲスト登壇ウェビナー

3つ目は、ゲスト講師を招いて実施するゲスト登壇型ウェビナーです。ゲスト登壇の形式は最も準備に時間がかかるため、開催までに90日(約3か月)を目安に設定します。

ゲスト登壇では、自社で企画を立てた後に、以下のような複数の確認工程が発生します。

- 登壇者への依頼・条件調整(謝礼や出演可否)

- ヒアリングによる内容整理

- 資料構成のすり合わせ

- 最終リハーサル

特に初めて登壇いただく方の場合「どのような話をしてもらうか」「どの範囲を弊社で準備するか」を明確にしておかないと、後工程で大きなズレが生じます。

実務上は、企画構成は自社で主導し、ゲスト資料を部分的に組み込むのが最もスムーズです。また、登壇料は相手によって幅がありますが、3万円〜を支払うケースが多く、無償の場合は「宣伝可」などのメリットを提示して交渉するのが一般的です。

さらに、ゲストがウェビナー登壇に慣れていない場合は、リハーサルを1回行うだけで品質が大きく変わります。本番前に資料共有と簡単な流れ確認を行うだけでも安心感が増し、スムーズな配信につながります。

スケジュール設計・運用の5つのポイント

どれだけ綿密にスケジュールを立てても、実際の運用段階でうまく進まないことは少なくありません。そこで数多くのウェビナー支援の現場から見えてきた、スケジュールを「機能させる」ための5つのポイントを紹介します。

ポイント①:ギリギリのスケジュールは必ず遅れると心得る

「これならギリギリ間に合うだろう」というスケジュールは、ほぼ確実に遅れます。ウェビナーは関係者が多く、確認や修正の回数も多いため、想定よりも1〜2工程分の遅延が起きると考えておくべきです。

例えば、バナー確認や登壇者の資料修正が1日遅れるだけで、その後のメール告知や公開日程にも影響します。「余裕を持った設計」は、ミスを防ぐためではなく、成功率を高めるための前提条件です。

スケジュール作成時には「理想スケジュール」と「安全スケジュール」を併記し、後者を実行ベースにするのがおすすめです。

ポイント②:共催・ゲストへの声かけには2週間以上を確保する

ウェビナーの外部登壇者や共催企業への声かけ〜承諾までは、思っている以上に時間がかかります。社内稟議や日程調整が必要なケースも多く、返信を待つだけで1〜2週間が過ぎてしまうこともあります。

特に、初めて声をかける相手ほど慎重に対応する必要があります。信頼関係がまだ築けていない段階では「この人と組むメリットがあるか」を相手も見極めているため、余裕のある交渉スケジュールを組むことが大切です。

目安としては、以下の期間を確保すると安全に進行できます。

- 初回アプローチから承諾まで:2週間

- 初回打ち合わせから内容確定まで:1〜2週間

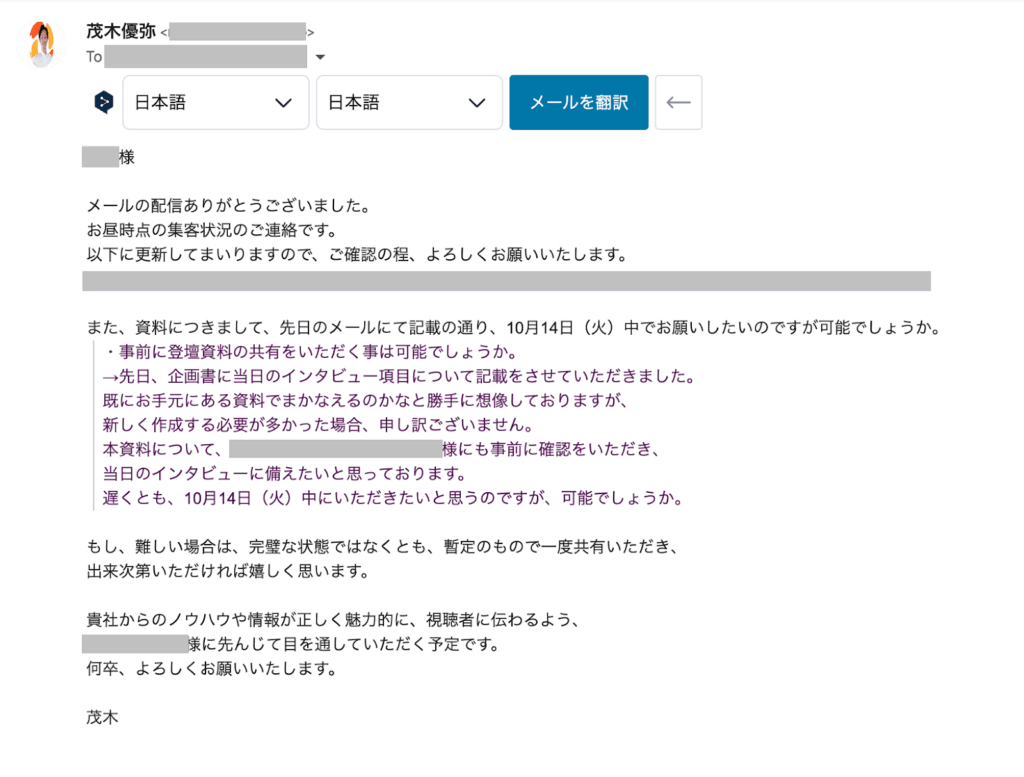

ポイント③:関係者には“こまめなリマインド”で優先度を上げる

共催先やゲスト登壇者、デザイナーなど、関係者の中であなたの案件が最優先とは限りません。多くの遅延は「相手がスケジュールを把握していなかった」ことが原因です。

だからこそ、リマインドの頻度と伝え方が重要になります。単に「期限までにお願いします」と伝えるよりも「ご一緒できるのを楽しみにしています」「資料の完成が今から楽しみです」といった感情を添えることで、相手のモチベーションや優先順位を自然に高めることができます。

ウェビナーは“協働施策”です。リマインドは催促ではなく、チームを前向きに動かすためのコミュニケーションとして活用しましょう。

▼コミュニケーション例

ポイント④:2〜3営業日の遅延を前提に余白を作る

スケジュールには、最低でも2〜3営業日のバッファ(余白)を設定しましょう。特に、LP公開やメール配信など複数人の確認が必要な工程では、想定外の修正が発生するのが常です。

2〜3営業日の余白を“遅延防止”ではなく“安定稼働のための仕組み”と考えることが大切です。もし予定通り進めば、その余白は資料のブラッシュアップや事後アンケート準備など、次の改善に使えます。

「ギリギリ間に合わせる」のではなく「少し早めに仕上げて整える」という姿勢が、ウェビナー全体の完成度を引き上げます。

ポイント⑤:制作を他者に依頼する場合は工数を事前に把握する

バナーやLP、スライドなど、自分以外の担当者が制作する工程では、相手のスケジュールを考慮することが不可欠です。例えば、デザイナーが他案件を並行している場合、依頼した翌日に初稿が上がるとは限りません。

依頼前に必ず以下を確認しておきましょう。

- 制作にかかる日数の目安(初稿まで・修正対応まで)

- 依頼期間中に他案件が重なっていないか

- 修正が発生した場合の対応フロー

依頼先の状況を把握していないと想定外の遅延や修正負荷が生じ、協力関係が悪化するリスクがあります。反対に、制作側の事情を尊重したスケジュール設計をすれば、信頼関係が深まり、次回以降の対応スピードも格段に上がります。

▼連携文章例

まとめ:余裕を持った設計がウェビナー成功のカギ

ウェビナーは「当日の内容」以上に、準備段階のスケジュール設計が成否を分ける施策です。どんなに良い企画でも、準備が後手に回れば集客の機会を逃し、当日の運営が慌ただしくなってしまいます。

本記事では、ウェビナーを成功させるための考え方と実践ポイントを整理しました。スケジュール設計が重要な理由は、成果を最大化し、関係者を動かし、リスクを最小化するためです。

開催形式ごとの期間目安は単独開催で約45日、共催で約60日、ゲスト登壇で約90日。そして、運用段階では「ギリギリ進行を避け、余白を持つ」ことが何より大切です。

ウェビナーに慣れていないうちは時間がかかるものですが、焦る必要はありません。余裕を持つことは、品質を高め、信頼を築くための最良の投資です。一度スケジュールを可視化し、関係者と共有できる体制を作れば、次回以降の準備は確実にスムーズになります。

これからウェビナーを企画する方は、まずスケジュールを見える化することから始めてください。以下のWBSテンプレートを活用すれば、誰が・いつ・何を行うのかを整理し、全員で同じゴールを見据えながら進行できます。

OTSUNAGI特製のウェビナーのWBSテンプレートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

ウェビナー運営にお悩みの方や、成果を最大化したい方は、ぜひOTSUNAGI株式会社にご相談ください。OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。

「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。