OTSUNAGI株式会社のいくつかの成功事例をピックアップし、それぞれの特徴や工夫点に注目して解説します。具体的には、VS構造のセミナー、顧客視点を突き詰めたセミナー、そして類似テーマ複数開催を取り上げます。

OTSUNAGI特製の特別公開資料を無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

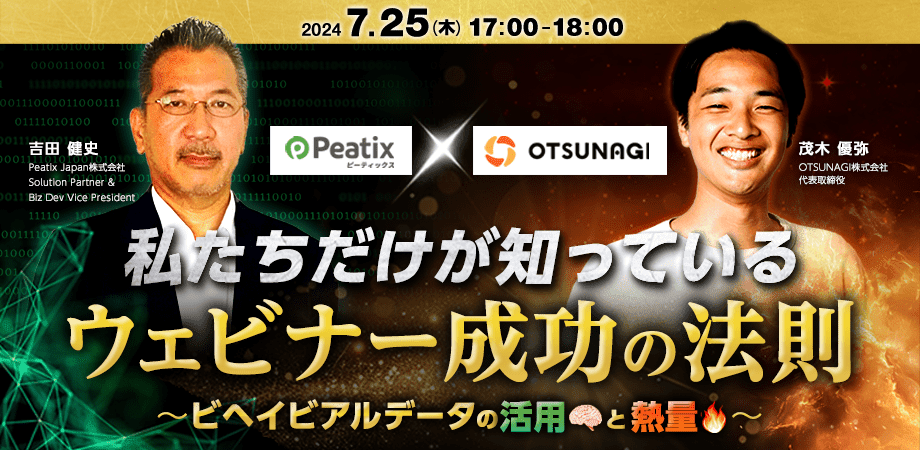

事例①:VS構造で興味喚起に成功したセミナー

このセミナーからは、対立構造に着目してお伝えします。

対立構造は、やはり非常に効果的だと改めて実感しました。いわゆる「VS(バーサス)構造」、つまり「これとこれ、どっちがいい?」という比較の視点は、参加者の興味や関心を引き出す上で非常に有効です。

実際、これまで他社の支援を通じても伺えていた傾向でしたが、今回のウェビナーでもその効果が明確に表れました。

今回の企画は、集客支援を専門とする企業と、私たちのようなコンサル型の企画代行という、それぞれ異なる強みを持った2社の共催でした。役割や得意領域が異なることで、VS(バーサス)的な構造が自然に生まれ、それが視聴者にとってもわかりやすく、対比が際立つ構成となりました。

たとえば、Peatix社は豊富なデータを活用する「分析型」のアプローチに対して、私たちは熱量を持って課題解決に臨む「情熱型」のアプローチです。このコントラストを「データ vs 炎」といった構図に落とし込み、サムネイルのビジュアルにも明確に表現できたのは、成功の大きな要因だったと思います。

また、タイトル設計にも工夫を凝らしました。他では得られない独自性を伝えるために、「私たちだけが知っている」というような一人称表現を使い、特別感・限定感を演出しました。この工夫も、参加者の関心を引き、クリック率向上に寄与したと考えています。

結果として、集客比率はptix社が約6割、当社が4割とバランスも取れ、相互にしっかり呼び込むことができました。全体として、非常に成功したウェビナーだったと評価しています。

成功のポイント

- 視聴者の興味を喚起しやすい対立構造

- 対立構造が直感的に伝わりやすいバナー

事例②:圧倒的顧客視点から生まれたセミナー

このセミナーからは、「顧客視点」に着目してお伝えします。

Zoomウェビナーに関する知識や運用ノウハウを体系的に伝えることを目的に、「目指せ!Zoomウェビナーマスター」というシリーズ企画を立ち上げました。背景には、「Zoomを使いこなせていない」「最新機能のアップデートがわかりづらい」といったユーザーの悩みが多く寄せられていたことがあります。実際、Zoom社自身が詳細な活用セミナーを頻繁に開催していない現状もあり、ニーズは高いと感じていました。

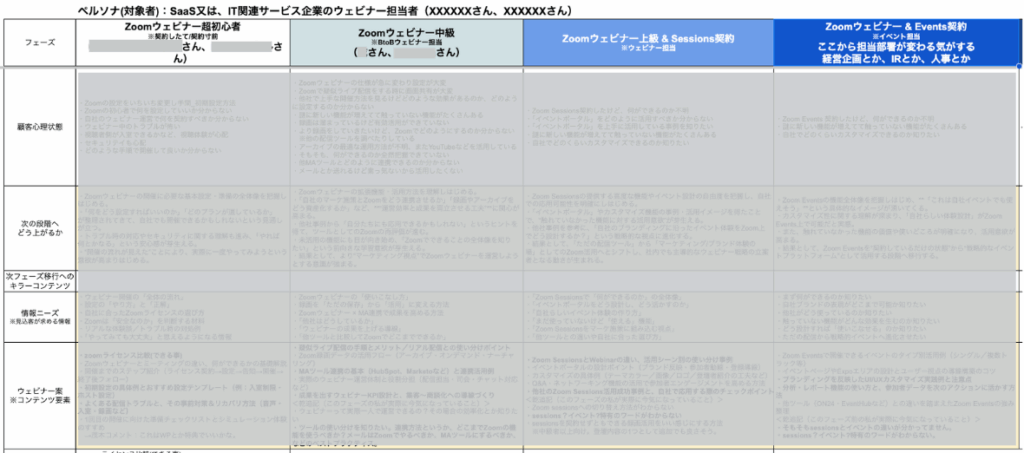

そこで、単発ではなく、継続的に学べる場としてシリーズ化を構想。企画の初期段階では、Zoomの利用レベル別に「初心者」「中級者」「上級者」とペルソナを設定し、それぞれの悩みに応じたコンテンツを設計しました。

また、カスタマージャーニーも作成し、各フェーズで最適なテーマやアプローチを明確化しました。さらに、見込み顧客へのヒアリングを通じて、求められているテーマを選定し、内容のブラッシュアップを行いました。

タイトルは「○月最新版|Zoomの最新機能解説ウェビナー」と、「アップデート内容が分からない」というニーズに直接応えるものにしました。ロゴ制作にも10万円ほど投資し、シリーズ全体のブランド感や信頼性を高めました。デザインは“親しみやすさ”と“プロフェッショナル感”のバランスを意識し、オリジナルのロゴやタイトルにもこだわっています。

結果、初回開催では約50名の集客を達成。反応も非常に良く、ウェビナー後に実際の受注につながる成果も得られました。これまで自社単独で50名を集めることはなかったため、集客面でも非常に手応えのある取り組みとなりました。現在もシリーズとして継続中で、Zoom活用に悩む方々に向けた定番企画として成長を続けています。

成功のポイント

- ヒアリングやカスタマージャーニーの作成による徹底した顧客目線

- 顧客の声(ニーズ)を反映させた企画とシリーズ開催

- ロゴ制作によるブランド認知と信頼感の醸成

事例③:トレンドに沿ったセミナー

こちらのセミナーは、「トレンド」に着目して解説します。

旬なネタで企画をするというのは、最も集客数が最大化される方法です。例えば 2024年8月現在であれば AI 関連のテーマや、オリンピックを交えたテーマが該当します。また本記事を執筆している2025年8月現在では、引き続きAI関連のテーマや大阪万博が該当するでしょう。

具体的には、上記のバナーのようにChat GPTなどの生成AIと掛け合わせた下記のようなウェビナーなどは、通常より2倍ほど多くの方を集めることができました。

旬なネタは、皆様の業種業態に特化した広報の方々に聞くのがおすすめです。もし社内に広報担当がいれば、その方に向こう1年先のトレンドを聞いてみてください。広報の方は先々のトレンドやキーワードを把握しながら活動を行っています。

広報との繋がりがない方は、X などで調べてみることをおすすめします。意外と先々のトレンドをつぶやいてくれている人や、今話題となっているものをまとめてくれている人がいます。是非ご参考ください。

成功のポイント

- トレンドを押さえることで、集客を最大化できる

- 広報やSNSの繋がりを活用し、トレンドを先取りする

成功事例からわかる共通点と秘訣

上記の事例だけでなく、ウェビナー集客を成功させるために必要な観点を整理します。企画段階から実施後のフォローまで、ウェビナー集客最大化に欠かせない要素を見ていきます。

成功要因①:目的・ターゲットの明確化

ウェビナーの成否は、開催目的とターゲットがどれだけ明確に設定されているかで大きく左右されます。ターゲット像を曖昧にしたまま企画を進めると、参加者の関心とズレた内容になり、申込率・参加率ともに低下します。業種、役職、関心事、現在抱えている課題などを細かく定義し、ペルソナに基づいたテーマ設計を行うことが重要です。

たとえば「購買担当者向け」といった広すぎる設定ではなく、「IT企業の経理担当で、インボイス制度に不安がある層」など、課題も含めたより具体的な想定が必要です。このように明確化されたターゲットに対し、「その人のためのセミナー」であると伝わるタイトル・内容にすることで、訴求力が格段に向上します。

ウェビナーは「幅広く集める場」ではなく、「狙った相手を確実に呼び込む場」です。目的とターゲットの精度が、そのまま成果に直結します。

以下の記事では、案件化するウェビナー企画の作り方を4つのステップで完全解説します。ぜひご一読ください。

成功要因②:営業フロー・マーケティングとの連動

ウェビナー単体で成果を出すのは難しく、営業やマーケティングのフローとしっかり連動させることで効果が最大化されます。特に既存のハウスリストへのメールや、事前資料送付などの事前接点、参加後のナーチャリング設計が重要です。

たとえば、事例②のように過去に名刺交換した見込み顧客に、セミナー案内メールを送付し、反応があった層にだけパーソナライズされたリマインドを送るなど、マーケティングオートメーション(MA)との連携を図ると効率的です。

また、営業部門との連携も不可欠です。ウェビナーで獲得したホットリードを迅速に商談化するには、あらかじめ営業担当と連携し、ヒアリング項目や提案の流れを共有しておくことが成果に直結します。ウェビナーは“点”の施策ではなく、営業活動の“線”として組み込むことが求められます。

成功要因③:配信方法・コンテンツ形式の工夫

単に「話す内容が良い」だけでは視聴者の心を掴めません。どのような形式で、どのような構成で伝えるかも極めて重要です。とくにBtoBにおいては、時間効率と情報密度のバランスをとりながら、ストーリー性と実用性を両立させる設計が効果的です。

たとえば、「成功事例vs失敗事例」のように対比を軸に展開することで、視聴者の関心を引きつけ、記憶にも残りやすくなります。また、ライブ配信に加えて、後日のオンデマンド配信やスライド資料の提供など、多様な視聴スタイルに対応する工夫も求められます。

さらに、スピーカーのトーク力や資料のビジュアル、テンポの良さといった“演出力”も集客成功の重要な要素です。どんなに内容がよくても伝え方を誤れば、満足度は下がります。配信形式は、参加率とリピート率に直結する重要な戦略要素です。

成功要因④:配信後のフォローアップとデータ活用

ウェビナーは開催して終わりではありません。終了後のフォローアップこそが商談化や継続関係構築への分岐点となります。アンケートによるニーズ把握、視聴ログ分析によるホットリードの抽出、録画配信による再アプローチなど、次に繋げるためのアクションが必要です。

例えば、参加者に即日アンケートを送り、次回希望テーマや関心度をヒアリングし、その結果に基づいたパーソナライズメールを配信することで、2回目以降の申込率が大幅に向上するという事例もあります。

また、誰がどのセッションをどのくらい視聴したかという視聴ログデータなどの行動データは、営業活動にとって極めて有益です。特定のテーマに長く滞在したユーザーに対して、関連商品の資料送付や面談提案を行うことで、効率的なアプローチが可能となります。

配信後のデータは「今後の改善材料」であると同時に、「営業リード」として活用できる貴重な資産です。フォローの質とスピードが、成果を左右します。

まとめ:成功事例を参考に、ウェビナーを実施してみよう

本記事では、OTSUNAGI株式会社によるウェビナーの成功事例を中心に、具体的な施策とその成果、さらに成功の共通要因について詳しく解説してきました。

ウェビナーは、単に情報を発信する場ではなく、見込み顧客との関係構築や、商談機会を創出するための強力なマーケティング施策です。成功事例に学び、自社の目的に合った企画を立て、ターゲットに届く内容で届けることができれば、確実に成果へとつながります。

まずは小さなテーマからでも構いません。自社にとってのベストなウェビナーの形を見つけるために、ぜひ一歩を踏み出してみてください。事例と成功要因を参考に、実践と改善を重ねていくことで、集客効果を最大化するウェビナー運営が実現できるはずです。

ウェビナー運営にお悩みの方や、成果を最大化したい方は、ぜひOTSUNAGI株式会社にご相談ください。OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。

「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。

OTSUNAGI特製の特別公開資料を無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。