ウェビナーはただ開催するだけではなく、「何のために」「どのように成果を測るか」を設計しておくことが重要です。

本記事では、ウェビナーの目的整理からKGI/KPIの違い、目的別の指標設計、共通指標、チャネルごとの目標値、そして分析~改善の回し方まで、実践的なノウハウをご紹介します。

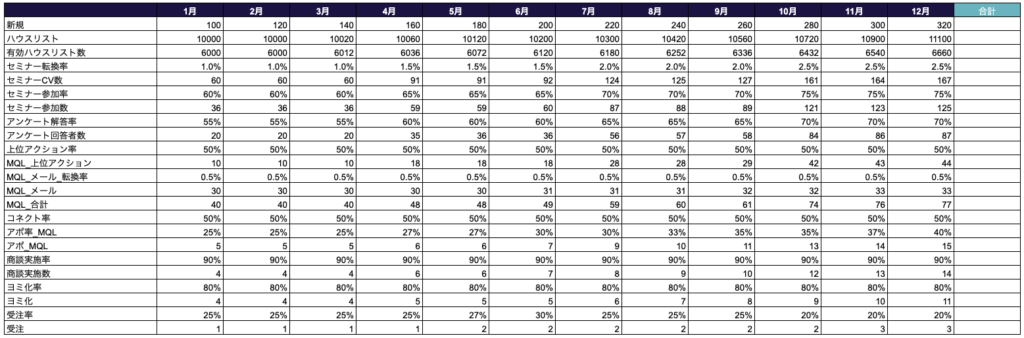

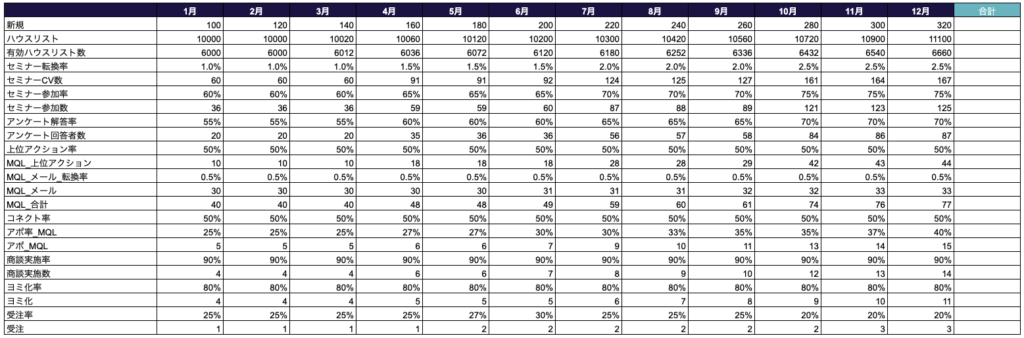

OTSUNAGI特製のウェビナーKPI管理シートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

ウェビナーの目的をまず整理する

ウェビナーを企画する際、まず「何を達成したいか」を明確にすることが、目標設定・KPI設計の出発点です。用途によって重視すべき指標が変わるため、代表的な目的を整理しておきましょう。

代表的な3つの目的

新規リード獲得

新たな見込み客を獲得することが目的なら、集客と申し込みの段階が最も重要です。例えば、ウェビナーの告知から参加申込までの導線を整えて、登録フォームやLPの訴求力を高めることが肝になるでしょう。

リードナーチャリング

ウェビナー参加者を購買検討のフェーズに送り込むこと(ナーチャリング)が目的の場合、参加後の行動(資料ダウンロード・デモ閲覧・商談申込など)を引き起こす設計が重要です。

既存顧客の満足度向上(継続・アップセル・クロスセル)

既存顧客を対象とするウェビナーでは、満足度を高めること、利用促進・応用促進を図ること、クロスセルやアップセルにつなげることが目的になります。ユーザーの利用状況理解を深めたり、フォローアップや追加提案の機会に繋げることがポイントです。

KPIとKGIの違い

目的に応じてKGIとKPIを取り違えてしまうと、努力が的外れになりがちです。まずそれぞれの定義と関係性、さらにKPIツリーのしくみを理解しましょう。

KPIとは

プロセスや途中経過を定量的に測定する指標で、最終目標(KGI)に向かうための進捗を示すものです。ウェビナーでは「申込数」「参加率」「商談化率」などが典型的なKPIです。

KGIとは

KGI(Key Goal Indicator)は最終的な成果を表す指標で、売上、受注数、新規顧客数など「目的そのものの達成度」を示します。ウェビナーの文脈では、最終的な売上貢献や継続顧客の数などが該当します。

KPIツリー

KPIツリーとは、KGI → KSF(Key Success Factors/成功要因) → KPIという階層構造で指標を整理したものです。これにより、どのプロセスにどの役割を持たせるか、どの部署がどの貢献をするかを明確にできます。

例えば、「売上(KGI)」を達成するために「質の高いリードの数」「商談数」「成約率」といったKSFを洗い出し、それぞれに対応するKPIを設定します。

目的別:KGI/KPIと数値目標の置き方

目的別にKGIとKPIの組み合わせを明確にし、目標値を現実と照らし合わせて設定することが、成果を出すためのウェビナー設計の要です。ここでは、代表目的ごとの指標例と目標値の考え方を示します。

新規リード獲得

主要KPIとしては、新規リード獲得数、申し込み数、商談化件数が挙げられます。目標を立てる際には、どのチャネルからどれだけ新規リードを取るかまで設計してみましょう。

リードナーチャリング

この目的では、参加者がどれだけ商品やサービスに関心を持ち、具体行動を起こすかがKPIになります。例えば資料ダウンロード数/率、デモ閲覧数/率、商談申込数/率などが該当します。内容の訴求を検討フェーズに合わせて設計することで、商談化まで持って行きやすくなります。

既存顧客の満足度向上

この目的では、満足度、継続利用率、アップセル数/率、クロスセル数/率、既存顧客からの紹介数/率などが指標になります。具体的には、ウェビナーを通じての利用方法理解を促し、疑問を解消する内容を含めることで満足度を高め、継続や追加購入の土壌を作ることが重要です。

ウェビナー単体の有効性評価のためのKPI

目的が異なっても、ウェビナー全体の質や運営面を評価するために、どの目的にも共通してチェックすべき指標があります。例えば、下記の指標です。

- 申込数・申込率

- ターゲット含有数・含有率

- 参加数・参加率

- アンケート回収率

- 満足度

- チャネル別申込・参加数

- 集客コスト/集客単価

これらでイベント単体の有効性を把握し、改善につなげましょう。これらにより、どのチャネルが効率よく申込を獲得できているか、運営で落ちているボトルネックはどこか、参加促進や満足度向上の余地があるかなどが可視化できます。

KPI設定のコツ

良いKPIを設計するには、ただ指標を並べるだけでなく、現実的かつ関係者が動きやすい目標を設定することが求められます。

現実的に達成できる数値にする

過去の実績や業界ベンチマーク、自社のリソース・告知力を考慮して、設定が高過ぎたり低過ぎたりしないように設計しましょう。目標があまりにも非現実的だと、関係者のモチベーションを削ぎかねません。

ウェビナーKPIの具体的な数値は、以下の記事で詳しく解説しています。

KPIはKGIに結びつける

KPIはKGIを達成するための道筋として位置づけることが重要です。どの検討フェーズを主に狙うかによって訴求内容やフォロー内容も変わるので、KPIを段階的に設計することが重要です。

KPIの数は適切に

指標を多く設定しすぎるとモニタリングが煩雑になり、どこにリソースを割くべきかが曖昧になります。最重要指標を3〜5個に絞ることで、改善施策に集中でき、PDCAを高速に回せます。

他部署との連携強化

マーケティング、営業、CSなど関連部署が、それぞれのKPI・フォロー役割を理解しておくことが重要です。例えば、ウェビナー開催後のリードフォローのタイミングや目標アポ数を営業部門に事前に共有することで、ウェビナーの成果を最大化できるでしょう。

よくあるボトルネックとPDCAの回し方

指標を設定しただけでは、結果は出ません。成果の振り返りと仮説検証を通じて改善を続けることが、ウェビナーを継続的に成長させる鍵となります。

よくあるボトルネックと対処法

ウェビナーでは、成果を出す上で様々なボトルネックが発生します。今回は、主なボトルネックとその対処法を2つ例にあげて紹介します。

参加率が低い

原因

・申込者に対するリマインドが不十分

・日程・時間帯が合わない

・参加手順案内が不明瞭であること

改善策

・リマインドメールを複数回送る

・オンデマンド視聴の提供を検討する

・参加案内を丁寧にする

満足度が低い

原因

・告知での訴求と実際の内容がズレている

・テーマ選びがターゲットニーズと乖離している

・講師・進行の質が不足している

・インタラクティブ性(Q&Aやアンケート)や具体性が弱い

改善策

・事前アンケートでニーズ確認

・内容構成を見直す

・講師や資料をレビューする

・参加者の声を取り入れる

PDCAの回し方

KPIと実績の差分を定量的に把握し、どの指標が予想を下回っているかを可視化してみましょう。たとえば、申込数は達成したが参加率が低いなら、「申込から参加」に関わるプロセスを掘るというアクションに繋がります。

このように、KPI設計→運営→振り返り→次回改善というPDCAサイクルを繰り返すことが、ウェビナーの成果最大化に繋がります。

まとめ

ウェビナーの成果を最大化するためには、目的を明確にしたうえで、KGIとKPIを適切に設計することが不可欠です。目的別に重視すべき指標を押さえ、ウェビナー単体の有効性評価のためのKPIも把握しながら、現実的な目標値を設定しましょう。

さらにPDCAを高速に回すことで、ウェビナーは単なる一過性のイベントではなく、組織の成長を支える持続的なマーケティング資産となります。

ウェビナー運営にお悩みの方や、成果を最大化したい方は、ぜひOTSUNAGI株式会社にご相談ください。OTSUNAGI株式会社は、年間100件以上のオンラインイベントを支援するウェビナー運営のプロフェッショナル集団です。企画設計からZoom設定、当日の配信オペレーション、アーカイブ活用、さらには共催企業とのマッチングまで、成果に直結するウェビナー施策を一気通貫でご支援いたします。

「社内にリソースがない」「企画が思いつかない」「共催先が見つからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひOTSUNAGIにご相談ください。貴社の強みを引き出し、ウェビナーを起点とした“商談につながる仕組みづくり”を全力でサポートいたします。

OTSUNAGI特製のウェビナーKPI管理シートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。