ウェビナーを開催しているのに思うように案件化しない、集客に力を入れても成果が上がらない——そんな悩みを抱えていませんか?

実は、多くの企業が陥っているのは「企画設計」の根本的な問題です。どれだけ有名な講師を招いても、広告費をかけて集客を増やしても、企画の作り方が間違っていれば成果は期待できません。

この記事では、案件化するウェビナー企画の作り方を4つのステップで完全解説します。正しい企画設計を学ぶことで、参加者の態度変容を促し、「サービスを聞きたい」「一度相談したい」という状態を作り出すことができるようになります。

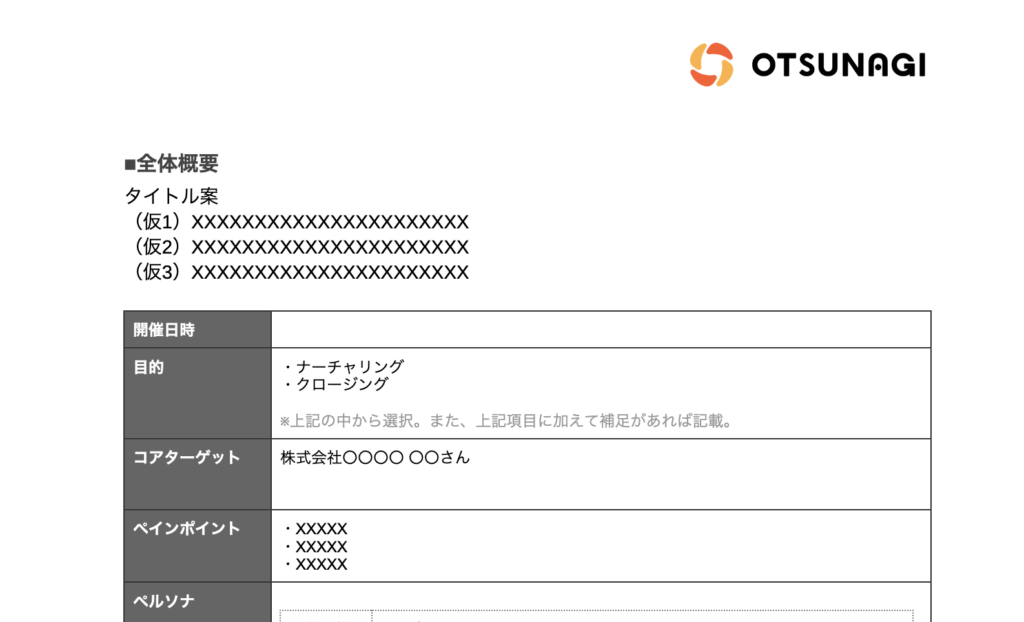

この記事で解説しているウェビナー企画の作り方を踏襲した、OTSUNAGI特製の企画書テンプレートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

Youtubeでも解説してます!

ウェビナーが案件化しない、企画における「よくある勘違い」

ウェビナーが案件化しない原因について、多くの担当者が勘違いしていることがあります。

「開催数が足りないからだ」

「集客数が少ないからだ」

「有名な講師を呼べていないからだ」

もしこのように考えているなら、残念ながらすべて間違いです。

ウェビナーが案件化しない真の原因は、企画設計の段階にあります。どれだけ多くの人を集めても、どれだけ著名な講師を招いても、企画そのものに問題があれば参加者の心は動きません。

多くの企業が見落としているのは、ウェビナーの企画は「誰に何を伝えるか」を明確に設計する必要があるということです。曖昧なターゲット設定や表面的な課題理解では、参加者にとって「どこでも聞けるような内容」になってしまい、独自性も生まれません。

ウェビナーの企画力不足がもたらすリスク

企画設計の問題を放置しておくと、以下のような深刻な損失を招くことになります。

1. 有名講師を招いても成果が出ない

どれだけ業界の著名人や専門家を講師として招いても、企画設計が不適切であれば参加者の心には響きません。講師料という高いコストをかけても、期待した成果は得られないでしょう。

2. 広告費を投じてもROIが改善しない

集客のために広告費を増やしても、企画自体に魅力がなければ参加者の満足度は上がりません。満足度の低いウェビナーからは案件化も生まれにくく、投資対効果は悪化する一方です。

3. 上司・部長への報告で数値で示せないジレンマ

成果の出ないウェビナーを続けていると、上司や部長への報告時に具体的な成果を数値で示すことができません。「参加者は集まったが案件化しなかった」という報告を繰り返すことになり、ウェビナー施策自体の価値が疑問視される可能性もあります。

4. チーム全体の時間とモチベーションの浪費

企画から運営まで、ウェビナーには多くの人の時間と労力が投入されます。成果の出ない施策を続けることで、チーム全体のモチベーション低下を招き、貴重な人的リソースを無駄にしてしまいます。

案件化するウェビナー企画「4つの核心要素」

では、どのようにすれば案件化するウェビナーを企画できるのでしょうか?

重要なのは、以下の4つの要素を順番通りに設計することです。

- コアターゲットを決める

- 一番の課題を特定する

- 参加者のゴール状態を決める

- キーメッセージを決める

この4つの要素を正しく設計することで、参加者にとって「まさに自分のための内容だ」と感じられるウェビナーを作ることができます。それぞれの要素について、詳しく解説していきましょう。

1. コアターゲットの設定

よくある属性ベース設定では企画の細部にこだわれない

多くの企業がウェビナーを企画する際、以下のような設定をしているのではないかと思います。

- 従業員規模:100名〜500名

- 業種:IT・製造業

- 役職:マネージャー以上

- 課題:業務効率化

しかし、このような属性ベースの設定では、企画の細部まで具体化することができません。

コアターゲットの設定には「実在人物を想定する」ことが必要

コアターゲットとは、「○○株式会社の△△さん」まで特定して決めるということです。ある特定の人物を想定することで、以下のようにターゲット専用コンテンツの作成が可能となります。

- その人がよく使う言葉をプレゼン資料に埋め込める

- その人の業界や会社規模に特化した成功事例を話せる

- その人の現在の課題を理解することで「この人は私のことを理解してくれている」と共感してもらえる

コアターゲットが明確であれば、企画作成中に迷いが生じても「この人だったらどう感じるか?」という基準で判断できるため、一貫性のある企画を作ることができます。

共感を生む言葉選びの具体例

例えば、中小企業の営業マネージャーをターゲットにする場合:

- 「売上向上」→「数字のプレッシャー」

- 「効率化」→「少ない人数で成果を出す方法」

- 「DX推進」→「現場に負担をかけずにデジタル化」

このように、同じ意味でもターゲットが実際に使う言葉、感じている感情に寄り添った表現を選ぶことで、より強い共感を生むことができます。

全員に刺さる企画を作ろうとすると、逆に誰にも刺さりません。どこでも聞けるような内容になり、独自性も生まれないからです。だからこそ、コアターゲットを設定して、その人が目からウロコで大満足する企画を作りましょう。

2. 課題の特定と深掘り

多くの企画が表面的な課題しか捉えられていない

ウェビナーはそもそも何かの課題を解決するために参加する人が大半です。そのため、コアターゲットがどのような課題を抱えているのか、解像度高く理解しなければなりません。

多くの企画者が陥る問題は、表面的な課題で満足してしまうことです。

- 表面的な課題

「売上が上がらない」 - 根本課題

「既存顧客からの追加受注が取れていない」→

「顧客との関係性が深まっていない」→

「提案のタイミングと内容が適切でない」

解像度を上げるには「7〜10段階くらいのレベル」まで掘り下げる

課題の深掘りにおいては、7〜10段階くらいのレベルまで掘り下げる必要があります。これは「なぜ?」を繰り返すことで実現できます。

課題深掘りの例:

- 売上が目標に届かない

- なぜ?→新規顧客獲得数が少ない

- なぜ?→問い合わせ数が減っている

- なぜ?→Webサイトからの流入が減っている

- なぜ?→検索順位が下がっている

- なぜ?→コンテンツの更新頻度が下がっている

- なぜ?→コンテンツ制作のリソースが不足している

このように深掘りすることで、「売上向上」という表面的な課題から「コンテンツ制作体制の構築」という根本的な解決策が見えてきます。

課題の細分化と構造化のフレームワーク

課題を整理する際は、以下の観点で構造化することが有効です:

- 現象:何が起きているか

- 原因:なぜ起きているか

- 影響:それによってどんな問題が生じているか

- 制約:解決を阻んでいる要因は何か

この構造化により、ウェビナーで取り上げるべき課題の優先順位も明確になります。

3. ゴール状態の設計

「態度変容」を起こす、ゴール状態の設計には2つの視点が必要

ウェビナーを企画する際、「参加者の方々が視聴後にどうなって欲しいか」という状態を明確に決めていますか?

ウェビナーで参加者の「態度変容」を起こすにはこのゴール状態の設計をこだわることも非常に重要です。

ここを決めるポイントは以下の2つです:

- 自社視点のゴール状態を設定する

- 視聴者視点のゴール状態を設定する

自社視点と視聴者視点のゴール状態

自社視点のゴール状態の例:

- 企画書のテンプレートをダウンロードしたいと思った

- 自社の企画についてフィードバックが欲しいと思った

- サービスについて詳しく聞きたいと思った

視聴者視点のゴール状態の例:

- 企画を作るポイントを理解できた

- 自社の課題の原因が明確になった

- 具体的な次のアクションが分かった

自社視点の観点がないと、ただ何かを提供して終わりという内容になってしまうため、非常に重要な項目です。

各章ごとのゴール状態設定が重要

非常に重要なことが、ゴール状態は参加後のゴール状態だけではなく、各章ごとにゴール状態を設定しましょう。

ウェビナーはたった30分から60分で態度変容を起こす必要があります。そのため、しっかりと各章ごとにゴール状態を決め、段階的に態度変容を起こしてもらうことが重要です。

各章のゴール設定例:

- 冒頭:「この内容は自分に関係がある」と感じてもらう

- 中盤:「今まで知らなかった視点を得られた」と感じてもらう

- 終盤:「具体的なアクションを取りたい」と感じてもらう

4. キーメッセージの設計

ウェビナー満足度が高いとサービス導入意欲が1.51倍高まる

ウェビナーの満足度は「求めていた情報かどうか」が重要な要素となります。

株式会社WACULが2022年に実施した調査では、満足度が高いと「すぐに導入したい」「機会があれば導入したい」といったポジティブな反応を示す割合が高まることが示されました。

特に、満足度が非常に高い人の導入意欲は、満足度が普通の人の1.51倍高いという結果が出ています。

「ながら見」が7割。BtoBオンラインイベントの実態調査(株式会社WACUL / 2022.09.30)

「求めていた情報」を提供するための設計思考

参加者が求めている情報を提供するためには、前述の課題特定で明らかにした「真の課題」を解決する内容である必要があります。

表面的な課題に対する一般論ではなく、深掘りした根本課題に対する具体的な解決策を提示することで、参加者は「まさに求めていた情報だった」と感じることができます。

キーメッセージを選定する上で重要なこと

キーメッセージは1つかもしれませんし、2つかもしれません。

重要なのは数ではなく、何を伝えると参加者の課題を解決でき、ゴール状態に近づけるかです。

メッセージ選定の基準:

- コアターゲットの真の課題を解決できるか

- 設定したゴール状態に導けるか

- 他では聞けない独自性があるか

- 具体的で実践しやすいか

4つの要素の連動で生まれるウェビナーの企画力

コアターゲット→課題→ゴール→メッセージの流れで企画することが重要

ここまで4つの要素を個別に解説してきましたが、これらの要素は密接に連動しています。

1. コアターゲット→課題

特定の人物を想定することで、その人が抱える具体的で深い課題が見えてきます。曖昧なターゲット設定では、表面的な課題しか見えません。

2. 課題→ゴール

真の課題が明確になることで、どのような状態になれば課題が解決されるかが分かります。これがゴール状態の設定根拠となります。

3. ゴール→メッセージ

設定したゴール状態に導くために何を伝えるべきかが決まります。これがキーメッセージの選定基準となります。

「全員に刺さる企画」が「誰にも刺さらない」構造的理由

多くの企画者が陥る間違いは、「より多くの人に刺さる企画を作ろう」と考えることです。しかし、この思考で企画を作成すると、まさに表面的な課題解消しかできない企画になってしまいます。

- 理由1:課題の抽象化

多くの人に当てはまる課題は、必然的に抽象的になります。抽象的な課題には抽象的な解決策しか提示できず、参加者にとって「当たり前のこと」になってしまいます。 - 理由2:メッセージの希釈化

様々な人に配慮したメッセージは、どの人にとっても「まあまあ」の内容になります。強い印象や態度変容を起こすには至りません。 - 理由3:独自性の消失

誰にでも当てはまる内容は、他社でも同じような内容になりがちです。参加者にとって「どこでも聞ける話」になってしまいます。

一貫した企画設計がもたらす参加者の態度変容

一方、4つの要素を順番通りに、一貫して設計した企画は以下のような参加者体験を作り出します:

- 関連性の認識:「これは自分のための内容だ」

- 課題の共感:「まさにそれが悩みだった」

- 解決策の納得:「なるほど、そういうことか」

- 行動への意欲:「もっと詳しく知りたい、相談したい」

この流れこそが、30〜60分という短時間で態度変容を起こし、案件化につながる企画の力なのです。

案件化するウェビナー企画の作り方 まとめ

案件化するウェビナー企画の4つのポイント

案件化するウェビナー企画の作り方は、以下の4つの要素を順番通りに設計することです:

- コアターゲットを決める:「○○株式会社の△△さん」まで特定

- 一番の課題を特定する:7〜10段階の深掘りで真の課題を発見

- 参加者のゴール状態を決める:自社視点と視聴者視点の両方を設定

- キーメッセージを決める:課題解決とゴール達成を両立する内容を選定

体系的に企画することが大切

ウェビナー企画において重要なのは、4つの要素を順番に沿って丁寧に企画を作ることです。

場当たり的な企画の作り方では、ターゲットに刺さる企画にはなりません。

4つの要素を順番通りに設計することで、参加者にとって価値のある、そして自社にとって成果の出るウェビナーを作ることができます。

この記事で解説しているウェビナー企画の作り方を踏襲した、OTSUNAGI特製の企画書テンプレートを無料でプレゼントいたします!

以下のリンクからダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

案件化するウェビナー企画の作り方は、決して複雑なものではありません。4つの要素を順番通りに、丁寧に設計していくことで、必ず成果の出る企画を作ることができます。

ぜひこの記事の内容を参考に、あなたも案件化するウェビナーの企画作りに挑戦してみてください。